中国民间民俗剪纸剖析

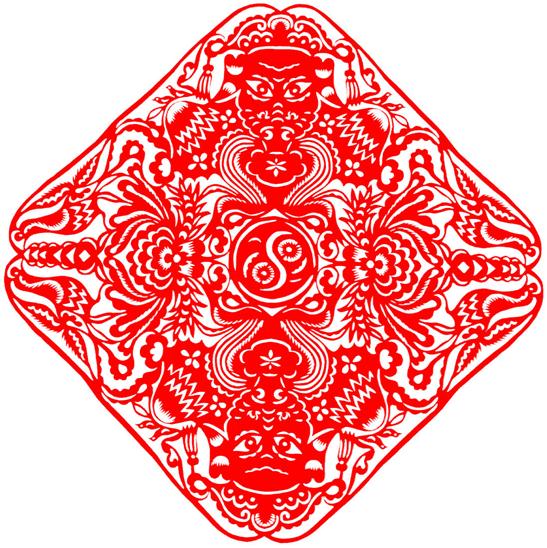

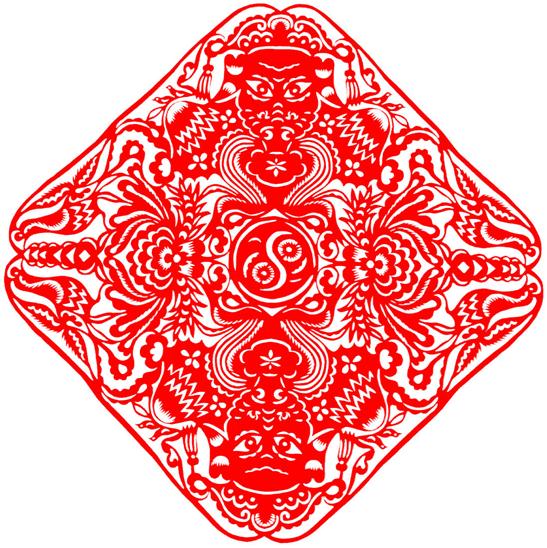

中国民间 剪纸 历史久远。商代已出现剪纸式样的金箔制品。秦汉时,我国主要的民俗节日已在中原广大地区形成,并逐渐向边远地区流传,剪纸也从工艺图案开始向名俗领域漫延。宋时,进入迅速发展时期。明清时达到鼎盛阶段,具有 窗花 、挂笺、灯花、喜花、礼花、刺绣花等多种图案,是民众生活中不可缺少的艺术形式。 民间民俗剪纸是不可多得的历史珍宝,其艺术形式、表现手法和深刻的民俗内涵,值得进行深刻探索研究。 丰富多彩的中国民间剪纸艺术,跟中国的民歌民谣、民间故事、神话传说一样,它是中国民间美术中流行最广泛、最富于

历史文物中的剪纸图案

历史文物中的剪纸图案

目前剪纸的出土实物最早见于商代墓葬中,四川金沙遗址2001年出土的商代后期的“太阳神鸟金箔”,整体为圆形镂空超薄金片,图案分内外两层,内层等距分布12条齿状旋纹,外层为4只逆时针飞行并且首足相接的鸟,鸟的飞行方向与内层旋转的方向相反。整个图案雕镂精致,生动的再现了《山海经》中描述的远古人类“金乌负日”的神话传说,体现着远古人类对太阳及鸟的崇拜。

现藏于南京博物院的“鸦袅形金饰片”是甘肃省礼县秦国墓葬出土的西周时期的金箔片,整体剪裁为变形窃曲纹,有镂孔形象富丽生动。951年前后河南辉县固围村战国遗址,出土了“银箔镂空刻花弧形饰物”,以复杂的涡旋纹组成,边缘有小孔。1965年湖北江陵望山一号楚墓出土的“皮革镂花饰物”,以刻制细密的圆形、方形和三角形花纹为主。湖北随县曾侯乙战国墓中出土的金箔片,多进行过简单的镂刻加工,有锯齿纹、月牙纹、几何纹等,较接近现代的剪纸语汇。战国时期出现的这些金银箔、皮革雕镂工艺,与青铜时代的雕、凿、刻等制作手法同源,在技术、制作手段及工具上与现在的剪纸制作技艺有相似之处。

蔚县民俗剪纸的保护

对于蔚县 剪纸 的保护不可一概而论,应根据其两种存在形态有针对性地实施保护:属于物质文化遗产形态的蔚县剪纸早期制作工具、历代剪纸大师的作品、窗花作品等采取静态保护;而属于非物质文化遗产形态的剪纸技艺传承人、传统制作工艺、其蕴含的民俗文化等则采取活态保护。这两种保护措施双管齐下才能对蔚县剪纸做到行之有效的保护。 非物质文化遗产在 2003 年联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》中被解释为被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现方式、知识、技能,以

汉代盛行“金银平脱工艺”,即将镂刻的金银箔花纹贴在漆器表面或铜镜背面,再涂漆后研磨,让漆层下的金银箔片显露出来,在漆地上显出花纹的金属光泽。1972年湖南长沙市东郊五里牌外的马王堆西汉墓出土的漆奋,采用的就是这种工艺,黑色的漆面上分布着姿态多样的鸟兽图案的轮廓外形。在江苏连云港、广西合浦和内蒙古等地出土的西汉时期文物中还有此类饰片。

湖南长沙黄泥塘晋墓和江西南昌晋墓出土的晋代“双凤纹金饰片”,由金箔片剪刻,一对凤凰两两相对,展翅欲飞,又顾盼回首,采用对称手法,翅膀运用两排锯齿纹表现,运用适形构图的布局方式。

蔚县剪纸的现状

确保非物质文化遗产的生命力,就是存续活态传承。这种传承,既要保护其原真性,又要赋予其振兴的生命活力。正如王文章先生指出的:非物质文化遗产活态流变性的基本特性,也决定了我们今天的保护不应是静止的凝固的保护,而是为了发展的保护。没有保护,难以发展;而没有发展,保护也就失去了重要意义。 非物质文化遗产保护的意义是保护我们民族文化的优秀传统,把非物质文化遗产作为一个民族的文化基因来看待,在严格继承和保护的基础上为它的发展提供一个真实而又坚实的基础。如果我们保护的对象失去了文化内涵和传统技艺,则所谓的发展