发现中国传统民间剪纸

19世纪后半叶,中国社会自鸦片战争以来被卷入世界经济一体化格局过程中。面对西方入侵,中国社会从上至下,从政治到经济文化方面都发生了深刻变革,政治上变法维新,经济上洋务运动,引进西方的先进技术,文化上则开始开眼看世界、中学为体,西学为用等多种方式关注西方。学术方面,受到国外影响,开启了具有现代色彩的研究工作。民间文化方面,一批知识分子受西方思潮影响,发动了眼光向下的革命,知识分子向下关注民间,对民俗事象加以关注。中国学人从西方引进民俗学的概念时,民俗学在西方文化中是作为遗留物的概念存在,引进的民俗

中国民间传统剪纸的传承与研究

中国民间传统剪纸的传承与研究

剪纸研究兴起于二十世纪上半叶,初期以收集窗花等纹样为主。建国后,随着各地剪纸纹样书籍大量出版。目前有关剪纸的文章已经超过1400余篇,剪纸方面书籍逾450余册。剪纸研究从搜集介绍纹样转向历史、功能、内涵、外延等方面并取得了丰硕成果。此处围绕剪纸传承方面进行梳理,发现在剪纸传承与现代性、剪纸研究对象及学术取向、剪纸传承与保护、剪纸传承人研究方面相关学者作了探讨。

1.剪纸传承与现代性

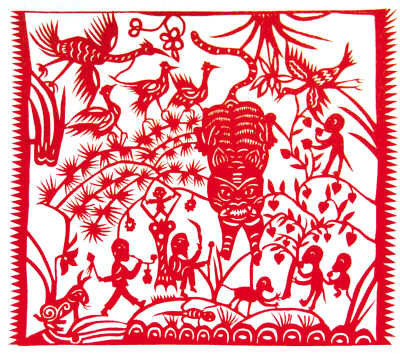

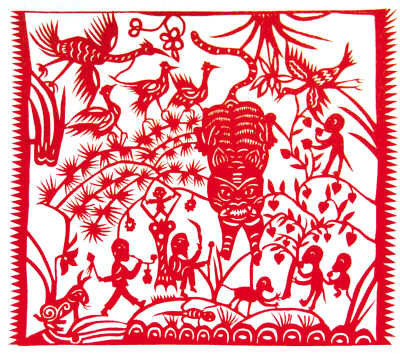

随着剪纸逐渐进入大众消费流通领域,作为文化符号广为流传,对剪纸作为文化符号的反思和批判文章也逐渐增多。如李松《作为文化多样性符号的中国民间剪纸—兼论全球化语境下的本土文化和国家意识》,将剪纸作为文化符号,放在全球化和国家意识背景中加以讨论。金晖《剪纸艺术:从传统到当代语境》七文章中提出在古代,剪纸艺术的社会功能主要用于民俗;在当代,剪纸艺术随着时代的不断发展,在经济、文化全球化的浪潮中,诸如新的观念和新的思维方式,使剪纸艺术的个性表现在时间及空间形态发生改变,构成了剪纸艺术作的当代语合‘环境,主要体现在剪纸艺术从社会化向艺术化的转型、从传统文明向现代文明的转化,认为当代语境下的剪纸艺术是在全球化的背景之下艺术本土化的结果,也是民族本土艺术与当代艺术形成的互动关系。类似文章如饶秀光的《剪纸的现代化演变》。文章采用文化批评视角,对剪纸发展过程中所体现出来符号化倾向予以反思总结,认识到剪纸图案大全作为文化符号的意义,剪纸这一传统文化符号进入现代语境并被不断加以转换。

2.对剪纸研究方法及学术取向的批判

中国民间剪纸作为有意义的传统

继剪纸从生活日用被知识分子发现之后,美术领域的专家也开始对民间剪纸的装饰意趣、艺术以及生活实用等方面进行探索,其中对造型、色彩、构图、技法等艺术特征的探讨尤多,并在与其它民间艺术的比较中,提出民间剪纸的艺术造型体系问题。在对 民间剪纸 使用范围、纹样特点等结合具体地域和民族加以研究之后,研究者逐渐形成关于剪纸所代表的民间文化的定位判断:剪纸被视为古代劳动人民所创造的中华民族优秀民间文化一部分,古代文化的结晶,母体艺术,将剪纸纳入到传统文化的轨道中。 在 Raylnond.Williams看来,传

上世纪80年代随着国内对民族民间文化研究的关注,学者对剪纸艺术的研究单位和研究方法以及学术取向等也提出反思和质疑,这方面的论文有邢晨声《民间剪纸研究现象之我见》。文章肯定近年剪纸研究领域关于民间剪纸的理论、造型与技巧的探索,但认为在研究方法和起点上存在常识性错误,即并没有认识民间剪纸文化的特质,要对民间剪纸这一文化现象的传承、传播以及功能方面的体系和方法应予以探讨。对那些采集标本式的研究方法提出批评。作者强调要摆脱英美文化的影响,多关注那些无文字的文化,希望将此作为研究民间文化的突破口,对剪纸的未来发展做出判断,希望将它作为整个文化体系的参照系和比较系,拓宽民间剪纸的生存和发展的天地。该文是上世纪90年代剪纸理论探索佳作,作者以犀利的笔触和尖锐的思考,关注剪纸研究中基本概念、方法、学术取向等问题,直指作为研究人员的价值取向。就剪纸研究方法而言,以生活世界为取向的研究能够给剪纸研究提供更为充分的对象。民众对剪纸解释因有别于学院派文本研究,更具有生活主体的意义。

3.剪纸传承与保护

2002年以后,国内开始兴起申报非物质文化遗产热潮。围绕剪纸“申遗”,以中央工艺美院、中央美术学院等高等院校,特别是工艺美术等方面的专家组织的研讨会和各地政府的申遗工程带动了剪纸及研究活动兴盛。以乔晓光主编的《交流与协作:中国高等院校首届非物质文化遗产教育教学研讨会论文集》、《关注母亲河:中国非物质文化遗产•民间剪纸国际学术研讨会文集》为代表。前者主要关注剪纸等非物质文化遗产在高等教育中的作用和影响。后者则注重剪纸在中华文化中的地位和意义等方面,在论文集中如靳之林的《中国民间剪纸的传承与发展》,宋兆麟的《关注传承》注重从剪纸的传承角度探讨。类似论文集有陈竟主编《中国民间剪纸研究》。

4.剪纸传承人

江丰编辑的《延安剪纸》,书中除了剪纸作品190张外,还附延安地区民间剪纸作者小传,较为详细介绍剪纸艺人成长经历、代表作、作品风格特点及艺人的生活境遇等,是国内较早研究剪纸艺人的珍贵资料。介绍文字虽寥寥数语,足以看出关注剪纸作者的良苦用心。上世纪90年代,有关剪纸传承人及作品的书籍开始大量出现,如《高凤莲西部剪纸作品集》(1999)③、范祚信《中国民间十二生肖剪纸》,多集中在图案介绍。从观念上来说,未突破80年代初期《延安剪纸》中所附的作者小传的水平。随着对剪纸传承人及传承的研究逐渐深入。如贺宝贵等编著的《中国剪纸王》、乔晓光主编《中国民间剪纸天才传承者的艺术和生活》,论文如彭亚《山野一枝花:河南民间剪纸艺术个案研究》。学界已经注意到剪纸艺人的成长经历对其剪纸风格的影响。并结合具体作品分析其,从师承、造型、技法等方面加以分析。总体来说,对剪纸传承人的研究逐渐从最初的关注图案纹样转向对影响剪纸传承人相关因素的分析。开始深入研究有关剪纸传承人的生活世界。

总体来看,有关剪纸传承的研究从最初的民间美术扩展到民族学、社会学、历史学领域。各学科研究对于拓展剪纸传承提供了有益的借鉴。可以看到剪纸已经日益脱离乡村这一传承母体,进入国家文化及全球文化语境中。随着非物质文化遗产保护工程推进,使得剪纸传承处于更复杂

我国为传统民间剪纸“申遗”

1997年,联合国教科文组织(UNESCO)建立了旨在确认和保护对人类文化特征具有核心意义的非物质文化表现形式,确定了人类口头与非物质文化遗产代表作的国际项目。1999年11月,联合国教科文组织第30届大会通过设立《人类口头和非物质文化遗产代表作》决议。2001年5月18日公布了第一批19项人类口头和非物质遗产代表作项目名录,中国昆曲入选。2003年,联合国教科文组织第32届大会上通过《保护非物质文化遗产公约》,《公约》对非物质文化遗产定义为:被各社区群体,有时为个人视为其文化遗产组成部分的各种