自贡剪纸艺术的逐渐成型

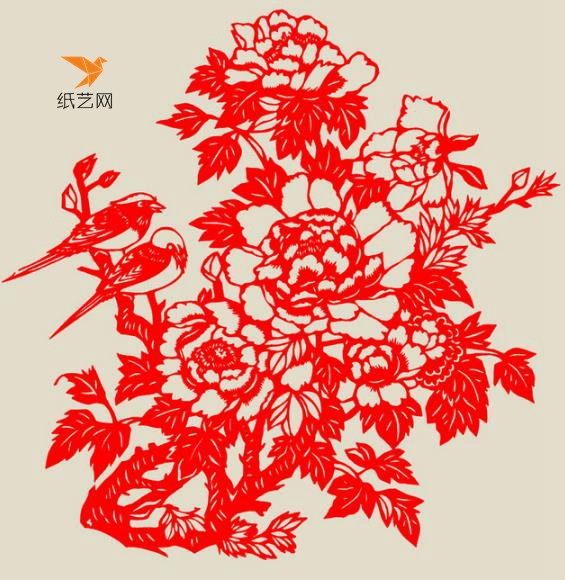

从解放前期到六十年代,是自贡 剪纸 成就自己独特风格的重要时期。解放前的自贡剪纸具有民间自发性,自制自用,并以女性为创作主体,且多为民间妇女在农作后,打发闲暇时光,三五位妇女拿着剪子在门前院琐、堂屋等地,随心剪制一些小型的花鸟,抑或简举窗花等,成品风格与北方剪纸类似,显得粗犷,也不具备主题性。 而到了解放初期,自贡剪纸才逐渐幵始具有自己的艺术特色,从单一的花鸟鱼虫走向具有题材化、风格化的表达,诸如三国故事,人物剪影,常生活场景,这时的剪纸就不再只是弟纯的吉祥纹样、小型动物,它开始具有更多屯美意

自贡剪纸艺术的来源和民间剪纸的起源

自贡剪纸艺术的来源和民间剪纸的起源

在中国,民间剪纸依附于民众生活,甚至就是民众生活的一部分。无论剪纸的内在涵义,还是外在的艺术造型,都和民间社会的人生观、世界观、南美观紧密地联系在一起,反映着以人为本的传统文化精神。

自贡剪纸,也同样依附于自贡人民的日常生活。众所周知,自贡自古以来就以盛产井盐而驰名中外,距今已有两千多年的历史,自贡人民世代以盐业为骄傲,也因盐而曾富甲一方。从自贡这座城市的发展进程来看,盐业对其的影响己经深入到经济、文化、日常生活等方方面面。其中就包含笔者研究的自贡剪纸,据自贡现存的资料显示,目前可查阅到自贡最早的剪纸作品出现在明末清初。当时自贡的一名大盐商,因成功幵凿一座盐井而决定大肆庆祝,遂在其房前屋后张灯结彩,为凸显喜庆,命人在门前的灯笼上张贴吉祥纹式,于是便出现了自贡最早的剪纸纹样。

民间剪纸文化与自贡剪纸繁荣

自贡 剪纸 在解放后得到了突飞猛进的发展,主要得益于解放后期,人们生活条件得到更好的改善,便开始更多的关注于身边发生的其他生活现象及艺术现象。剪纸作为在自贡有悠久历史的民俗艺术,而受到自贡人民的追捧。同时,作为巴蜀地域的一个组成部分,自贡也有浓郁的巴蜀色彩,其中茶馆文化既是代表。解放初期自贡地区的茶馆遍布大街小巷,人们在茶馆一坐就是一天,喝盖碗,听评书,打桥牌。 除此之外,还有一项有意义的活动,就是欣赏艺人剪纸,在艺人所剪的成品中,茶客可以挑选自己喜欢的作品,然后花几个小钱买下,带回家欣赏。日

最早的剪纸纹样主要涉及一些单个的花、鸟、鱼、虫,并作为装饰附属在其他生活用品上,如新春佳节放的河灯,及走马灯里的动物纹样装饰。剪纸就这样进入了千家万户,逐渐开始被人们用于各种庆祝、祭祀、祈福的仪式中。在自贡地区,祭祀活动一直都是备受重视的,当有人离世,亲人们就会为死者准备诸多祭祀用品,其中剪纸就作为最重要的一样祭祀用品而存在着。在死者的灵堂外,必定会有一根粗长的竹子,竹子的顶端留着几片竹叶并系着用白色纸剪成的“望山钱”,长约一到二尺,直径一尺六寸,每十岁为一道花圈,“望山钱”除了祭奠死者,还具有一种告示作用,告知来参加悼念的远亲近戚,死者的大致年龄。除了 “望山钱”,祭祀还需要准备“引路花”,作用类似于魂幡,以供死者能顺利踏上归天之路。“引路花”的制作是用三张全开大小的红、黄、绿的纸,折叠剪制而成。制作过程复杂,形式统一,一般是靠亲属请来的道士制作,在整个祭祀过程中,“引路花”会起到告慰死者,引路升天的作用,最后在死者火化时,一并烧给死者。所以,笔者认为自贡剪纸的起源与自贡盐业和本土的红白喜事是密不可分的。解放前期的自贡,因为深处内陆,并未受到战争带来的巨大影响,人民的生活还是较为安定。那时,无论是富裕的大盐商,还是普通农民都把剪纸作为一种喜庆吉祥,求福纳新的艺术形式而广为使用。剪纸始题材多样,工艺开始逐渐精巧,多出现在人们的日常生活中,除了新年贴窗花,还被运用于鞋花、帽花、枕花、背带、腰围花等的刺绣底稿,做绣花纹样。

自贡民间剪纸艺人—余曼白

余曼白(1918年-1968年),现湖北省十堰市竹山县田家现人,原名余祥雯,因推崇齐白石的画、和苏曼殊的诗,遂改名曼白。他自幼酷爱中国民间艺术,同时擅长金石雕刻,工艺书法绘画,对词章亦颇有造诣。与那个时期有着外出拜师学艺、游走他乡谋生等特殊经历的扬州张永寿、湖南黄靠天、湖北蒋在谱、南京马连喜、上海王子淦一般,湖北的余曼白于1944年漂泊至四川,1946年到自贡以教书刻章、 剪纸 卖艺谋生。他有广泛的艺术修养和文学素养,善把民间的各种艺术融汇于剪纸之中,是自贡剪纸艺术的集大成者。 从五十年代开始