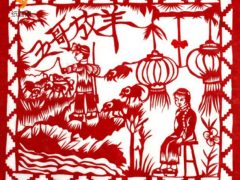

沂蒙民间剪纸的特色

虽然全国各地都能见到 剪纸 ,甚至形成了不同地方风格流派。但沂蒙剪纸艺术因其与其它地区有代表性的剪纸艺术存在着明显的独具特点而深受人们的喜爱。沂蒙剪纸艺术不仅表现了沂蒙群众的审美爱好,而且也含蕴着沂蒙地区人民的深层的空前社会、习俗、文化心理,成为中国最具特色的民艺之一。概括地说,沂蒙地区的剪纸艺术可以用以下几句话总结其特点:工具简便易行,题材形式多样,构图精美独到,全部手工制作。 工具简便易行,表现为剪纸的工具主要是剪刀、刻刀和凿子,蜡盘、磨石等。剪刀是剪纸的主要工具,在市场上挑选那些轻巧尖细

沂蒙民间剪纸的历史沿革

沂蒙民间剪纸的历史沿革

沂蒙地区历史悠久,是中华文明的重要发祥地之一。沂蒙文化是我国民族文化宝库的一种区域性文化,50万年前的沂源猿人及其先民所创造的史前文化,可谓是沂蒙文化的源头。多年来,随着地下考古资料发现的不断丰富,经过人们的梳理、挖掘、提炼,沂蒙文化的脉络逐步清晰,可以说,内涵丰富、地域特色鲜明。早在四、五十万年以前,人类的祖先就在这块土地上创造了远古文明。二十万年以前的旧石器时代早期的文化遗存在境内有多处发现使用文字符号,现沂河和沭河流域发现的近百处细石器文化遗存,是一、二万年前的人类所创造。位于临沂城东今河东区相公镇大范庄村西的大范庄遗址有新石器时代墓葬,出土的陶器,主要有胎壁很薄近似蛋壳,被称为蛋壳陶的夹砂灰陶、泥质黑陶、夹砂白、红陶等,属大坟口文化晚期文化,又具有山东龙山文化早期文化的特点,对研究山东新石器时代文化的发展有重要价值。以临沂为中心,西到沂南,南到郑城,东到营南、临沐,北到沂水,都含有丰富的史前文化遗址,说明从大汉口文化晚期以来鲁东南地区已成为一个稳定发展的文化中心。陶器上的雕刻寥寥几笔看似草率实则别具匠心的图案与后来民间剪纸的传统刀法一脉相承。作为中国最为流行的民间艺术之一的剪纸,根据考古其历史可追朔到公元六世纪,甚至更早。当年孔子师郑子,听郑子讲解其祖先以鸟名官的历史,孔子发出“天子失官,官学在四夷”的感叹,证明沂蒙文化传承丰厚,内涵博大深沉,以及与之并生的文化向外辐射与影响,使之在中华悠久历史所创造出来的优秀民族文化中,有着突出的贡献。干百年来沂蒙人一直保持着热爱文化的传统,同时也不乏尚武的古风。因而沂蒙地区的剪纸中不乏崇学、尚武的内容。在过去,人们经常用纸做成形态各异的动物和人像,与死者一起下葬或葬礼上燃烧,沂蒙剪纸还被用作祭祀祖先和神仙所用供品的装饰物。

沂蒙民间剪纸的主题与内容

1. 沂蒙地区独具的实际生活题材。因为 剪纸 的作者大多来自农村,所以他们的作品题材大部分是取材沂蒙地区人民的实际生活,如喂鸡养猪、采桑养蚕、牧羊放牛、乘车走亲串友回娘家和看孩子抱娃娃,搞家庭副业,参加田间劳动等;有的直接表现自己饲养的家禽家畜,如鸡、鸭、鹅、牛、马、羊、狗、猫等内容;也有的表现生活中常常见到的植物,如:梅、兰、竹、菊、牡丹、荷花;还有农村常见的栽种的各种瓜果如柿子、核桃、山植、梨、苹果、桃、杏等,蔬菜和小麦、水稻、花生、地瓜、玉米、黄烟等农作物以及土特产金银花、银杏、大蒜等;沂

回顾剪纸历史,据考证,从商代始(公元前1600一1100年)就有人用金银箔、皮革或丝织品进行接空刻花制作装饰品。西汉时候,人们用麻纤维造纸,传说汉武帝的宠妃李夫人去世后,汉武帝思念不已,卧不安度,食不甘味,于是请术士用麻纸剪了李夫人的影像为其招魂,这大概就是最早的剪纸。公元105年,蔡伦改进和推广前人的经验开始大量造纸,这种镂花形式因而找到了更易普及的材料,从而诞生了剪纸艺术,算起来距今己有两千多年的历史。早在汉、唐时代,民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴上鬓角为饰的风尚。后来逐步发展,在节日中,用色纸剪成各种花草、动物或人物故事,贴在窗户上(叫“窗花”)、门媚上(叫“门笺”)作为装饰,也有作为礼品装饰或刺绣花样之用的。几千年来,剪纸的工具几乎无大变化,一把剪刀创造了一门艺术。唐宋时期,流行“镂金作胜”的风俗。即用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样,剪成套方几何、花草形状或剪成人形。南朝梁宗擦在《荆楚岁时记》中记载:“正月七日为人日,(《东方朔传•岁时节》:天地初开,一日鸡,二日狗,三日猪,四日羊,五日牛,六日马,七日人,八日谷。其日晴所主之物盛,阴则灾。八日之中,尤以人日为重,又称“人胜节’,)以七种菜为羹;剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之于头鬓;又造华胜以相遗。”唐代诗人杜甫有《人日》为题的诗歌:“此日此时人共得,一谈一笑俗相看。尊前柏叶休随酒,胜里金花巧耐寒。”著名诗人李商隐也作有《人日》诗句说:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”唐代李远《剪彩》诗写道:“剪彩赠相亲,银钗缀凤真,双双御绥鸟,两两度桥人,叶逐金刀出,花随玉指新,愿君千万岁,无处不逢春。”上世纪六十年代新疆出土的文物唐代的人胜剪纸,有七个女子人形排列成行的图案。在日本的正仓院,保藏有两枚唐代华胜上面剪祝颂吉语说:“令节佳辰,福庆惟新,曼和万载,寿保千春。”宋代词人李清照的《菩萨蛮》写道:“烛底凤钗明,钗头人胜轻。”宋代陈元靓《岁时广记》载:“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九蟠,围一大蟠,或以家长年龄载之,或贴于门相。”可见当时剪纸应用之盛。在宋代,随着经济文化的繁荣发展,许多工艺美术应运而生,并出现了专业剪纸艺术家。周密《志雅堂杂钞》载:当时京城沛梁“向旧天都街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成。又中瓦有余敬之者,每剪诸家书字皆专门。其后,忽有少年能于袖中剪字及花朵之类。更精于二人,于是独擅一时之誉。”明清人笔记和地方志中也记有剪纸名家。《苏州府志》载:“赵警,嘉靖中制夹纱灯,以料纸刻成花竹禽鸟之状,随轻浓晕色。溶蜡涂染,用轻销夹之。映日则光明莹彻

沂蒙民间剪纸表现形式与类型

沂蒙民间剪纸艺术形式多样,各自表达的民俗内涵也各不相同。主要有: (1) 窗花 。窗花是民间剪纸中分布最广、数量最大、最为普及的品种。其他剪纸品种都是在窗花基础上的发展与延伸。南北各地农村在春节期间都要贴窗花,以此达到装点环境、渲染气氛的目的,并寄托着辞旧迎新、接福纳祥的愿望。窗花可分为单色窗花、彩色窗花。窗花的表现题材极其广博,戏剧人物、历史传说、花鸟虫鱼、山水风景、现实生活及吉祥图案均可成为窗花的表现内容,无所不有。其中又以寓意吉祥的窗花数量最大。窗花的民俗作用最为集中,不仅美化生活环境,而